“在行業中有這么一種說法,鋼鐵撐起了工業的骨骼,石油為工業提供了源源不斷的血液,而我們磨具行業呢?是工業的牙齒!”9月4日,坐在淄博四砂老社區中,75歲的李英照眺望著原來老廠房的方向,陷入回憶之中。

在工業體系中,四砂有著重要地位。在李英照心中,四砂也占據了絕大部分:“我從1953年跟隨父親來到四砂,至今已經72年了。父子兩代人,我們全家都奉獻給了四砂。”

神秘的四五三廠

1953年,父親響應建設號召,帶著年幼的李英照前往淄博工作,就此落地扎根。

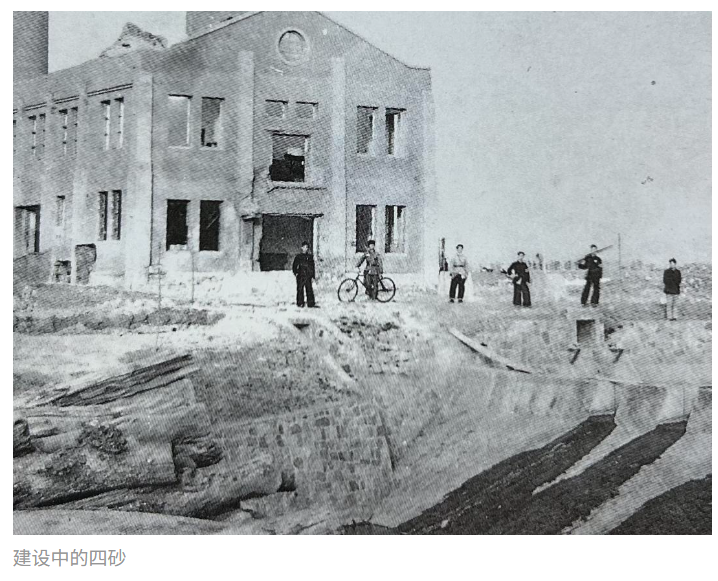

“我3歲就來了這里。當時這片地還都是荒地,到處是磚石瓦礫,雜草叢生,連職工宿舍都沒有,還是找了不遠處的村落安排工人們暫時落腳。”李英照清晰記得,父親剛到這里時,工廠還沒有像樣的宿舍,一家人先住在西邊的黃家村,后來搬到北邊的南定村,直到1957年、1958年廠里建起平房宿舍,才算有了真正穩定的家。

“當時有句順口溜,叫作:命苦命苦,洗礬土……”礬土便是指當時生產所需要的礦土材料,由于雜質含量多,需要進行二次處理。正如李英照記憶中“條件十分艱苦”,但無數如他父親般的工人們不畏艱辛、義不容辭奔赴建設一線,“大家都憋著一股勁,想把廠子建起來。”

也正是這一年,在南定電極廠基礎上建設起的山東金剛砂廠成立,這也是中國第一座生產磨料的金剛砂廠,其工業戰略重要性不言而喻。

兩年后,在相關專家建議下,山東金剛砂廠被劃為一類保密單位,外號“四五三廠”。一年后,“四五三廠”自力更生建起我國首條棕白剛玉流水線,企業發展迎來新階段。

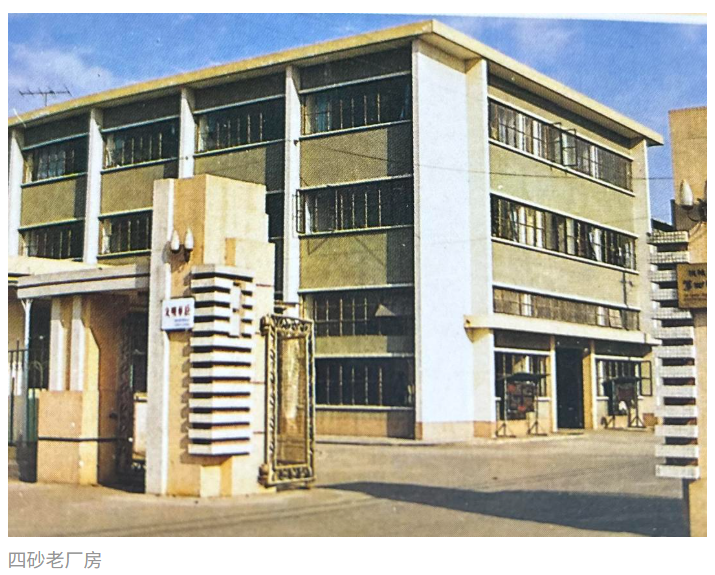

“就這樣發展了近10年,直到1963年,第四砂輪廠的名稱確定下來了,一直延續至今。”李英照介紹。

“咱們為什么叫四砂呢?國家按照建廠報名的先后順序排序,沈陽是一砂、鄭州是二砂、貴陽是三砂,咱四砂因報名順序為第四而得名。”李英照話音未落,“別看排第四,但咱四砂的技術那可是行業內的一面旗幟,很多技術都是第一,其他廠還要來我們這里學習呢。”

在李英照的回憶中,四砂是國家投資建設的第一座磨料磨具廠,被定為“泰山”牌機電產品出口基地,還建設起我國第一座金剛砂廠、自力更生建成國內第一條棕白剛玉流水線、研制成功國內第一只硅碳棒、國內第一座傾倒爐……四砂故事永遠講不完。

建起全國第一座傾倒爐

四砂的崛起,離不開技術創新的突破,其中最讓李英照驕傲的,便是中國第一臺“傾倒爐”的研發與投產。

20世紀60年代前,我國剛玉冶煉一直是沿用“間歇式熔塊法”工藝生產,這種方法的缺點是耗電高、效率低、勞動強度大。為改變這種被動狀況,四砂的職工們決定研發新型爐子。但由于沒有現成的技術資料,沒有可參考的案例,大家只能“摸著石頭過河”。

轉機出現在1965年。

“一機部下達給我們廠研制剛玉新產品的計劃,但由于原有的固體爐達不到標準,所以,職工們開始醞釀和探索采用傾倒法和流放法新技術冶煉剛玉”。李英照介紹。

傾倒法聽起來簡單,實際上技術含量不容小覷。“因為微晶剛玉晶體細小,對冷卻溫度要求高,所以我們在鋼鐵工業和玻璃行業等有關行業冶煉工藝的啟發下,先造了一個小傾倒爐進行傾倒法試驗。”經過3小時15分鐘冶煉,傾倒法樣品試驗成功了,四砂的職工們歡呼雀躍,不僅是對自己日夜付出的肯定,更是為國家剛玉冶煉技術取得突破而自豪。

又過了兩年,四砂在原有電爐和工藝基礎上進行改造,自行繪制、設計、安裝建設成中國第一座1100KVA傾倒爐,讓我國剛玉冶煉行業再次得到新發展。

“這個研發過程太辛苦了。經過五十多晝夜的艱苦奮戰,有人日夜守在車間里記錄數據,有人為了調整爐溫反復試驗,甚至還有職工在設備調試時受傷。”哪怕未在現場,李英照仍然對那段研發歷程記憶很深。

這臺“傾倒爐”徹底改變了四砂的生產格局:它能實現連續作業,只要不停電、不發生事故,就能24小時運轉。而且爐體可傾斜,超過兩千攝氏度的高溫將原料熔化成水后,能直接倒入下方專用運輸管道,省去了傳統固定爐冷卻等待的時間。更關鍵的是,它能利用余熱繼續投料,大幅降低了能源消耗。

1968年,李英照正式進入四砂工作。那時的四砂已初具規模,不僅是國內重要的磨料磨具生產基地,還承擔著支援國家工業布局的重任。

“進廠后,我在廠里守著爐子干了六年,親身體會過這個崗位的不易。”李英照感慨,“這個工作不單是條件艱苦,更是冒著生命危險。”

李英照告訴記者,那時,在1100KVA設備的基礎上,四砂廠職工又對傾倒爐的傳動系統、電極升降系統、把持器、電極夾頭系統進行了改造,設計制造出了2400KVA大型傾倒爐。

“這個爐子檢修更方便了,煙筒加高了,排放煙氣更順暢了,非常好用。”李英照講起了當時的開工盛況,“電爐一開,照紅了整個四砂,電爐不開,死氣沉沉。那會兒,四砂共有九臺電爐,正常配備六臺電爐的操作工人,其余三臺爐,保養好備用。每臺電爐電容量在1100KVA到2500KVA,六臺電爐開起來,每小時只算電爐工序用電就超過一萬多度電。因此,四砂在淄博市用電名列前茅,堪稱用電大戶。”

靠著“傾倒爐”,四砂不僅磨料年產量翻了幾番,還研發出棕剛玉、白剛玉、鉻剛玉等七八個磨料品種,成了行業內的技術標桿,還承擔著支援國家工業布局的重任。國內不少廠家都來學習技術,連羅馬尼亞的玻璃棉廠,都邀請四砂派人去幫助建設磨具車間。

大小砂輪成了“香餑餑”

除了“傾倒爐”,四砂還有另一項“國內之最”——98米長的隧道窯。

“這是當時國內同行業最長的砂輪燒制窯,主要用于生產大尺寸砂輪。”李英照記得,燒制砂輪時,需要用3000多噸的油壓機將原料壓制成型,再裝進窯內,經過預熱、中溫、高溫三個階段,整整燒三天三夜。冷卻后,用風機吹去表面雜質,工人再進去將砂輪搬出來加工。

這臺隧道窯的效率極高,為廠里大規模生產砂輪提供了保障,也讓四砂的砂輪成了市場上的“香餑餑”,不僅供應國內機械制造、軍工企業,還出口到東南亞國家,為國家創匯。

“我們能生產的砂輪產品最大直徑有1.6米,最小的能生產‘381’:‘3’代表直徑3毫米,‘8’代表長度8毫米,‘1’代表孔徑1毫米。可以看出我們當時的技術水平。”李英照說,“那時候,老鄉知道我在四砂工作,都托我買砂輪,因為市面上根本供不應求。”李英照笑著說。

上世紀80年代,四砂更迎來了新的發展機遇。此時的四砂,員工人數從李英照剛進廠時的300多人,增長到近5000人,生產規模不斷擴大,產品涵蓋磨料、砂輪、模具、硅碳棒等多個品類,不僅能滿足國內市場需求,還遠銷海外。

回看四砂發展歷程,用李英照的話來說:“凝聚著幾代人的奉獻。”父親是建廠元老,兄弟姊妹六人都在四砂工作,廠里還有不少像李英照家這樣的“幾代同廠”家庭。

父輩不畏艱難、拼搏奮斗的精神同樣在李英照身上延續。上世紀60年代末,國家號召建設三線,李英照年近半百的父親主動報名,調到貴州支援當地磨料廠建設,可惜去了不久便因意外去世。

“父親走的時候,我才不到20歲,但我知道,他是為了國家工業事業犧牲的,我得接著他的班好好干。”李英照說,從那以后,他在工作中更加認真,無論是質量檢查還是生產協調,都盡全力做到最好。

如今,李英照雖然退休多年,但依然關注著磨料磨具行業的發展。在他看來,四砂不僅是一座工廠,更是一種精神的象征:那種不畏艱難、勇于創新、甘于奉獻的工業精神,值得永遠傳承。

“四砂是國家磨料磨具行業的一面旗幟,它為祖國工業建設做的貢獻,值得紀念。”采訪結束時,李英照這樣總結。

而他的講述,也讓我們看到了淄博磨料磨具工業發展歷程中的一個縮影:從艱難起步到技術突破,從行業標桿到時代變遷,無數像四砂人這樣的工人們,用雙手和汗水,為行業工業化之路筑牢了根基。

人物檔案:

李英照,1950年出生,山東昌邑人,中共黨員,1968年參加工作,先后任第四砂輪廠統計員、計劃員、調度員,四砂二分廠廠長、泰益公司副總經理、四砂生產經營部部長等職,其間被聘為助理經濟師、助理政工師,2008年退休。

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003604號

豫公網安備41019702003604號